兵庫県知事選挙で再選を果たした斎藤元彦知事に、公職選挙法(公選法)違反の疑惑が浮上し、その一環としてSNS戦略を担ったとされるPR会社「merchu(メルチュ)」の折田楓代表が行方不明に近い状態となっています。

表彰式とセミナーを欠席

折田氏が率いる「merchu」は、「ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰」で表彰を受ける予定でした。しかし、29日に予定されている表彰式への出席を25日に急きょキャンセル。県側の担当者によると、折田氏本人が欠席を決定したかは不明です。

さらに、同社が28日に予定していたSNS運用セミナーも急きょ中止されました。これに伴い、開催案内のウェブサイトも削除されています。

折田氏が公の場から姿を消していることについて、西宮市の同社事務所では人の出入りが確認されておらず、連絡も取れない状況が続いています。

疑惑の背景

斎藤知事の再選後、折田氏はブログで選挙戦におけるSNS活用の戦略を詳細に述べ、「広報全般を任された」と記載していました。しかし、この投稿が公選法違反の可能性を指摘されるきっかけとなりました。

- 公選法違反の可能性

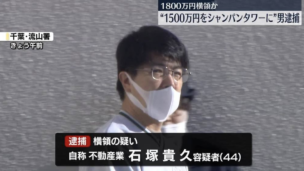

公選法では選挙活動における報酬が厳しく制限されています。斎藤氏は折田氏に約70万円をポスター制作費として支払ったことを認めていますが、この範囲を超える活動が行われていたかが焦点です。 - SNS投稿の削除と改訂

疑惑が指摘され始めた後、折田氏はブログの一部を削除・改訂しました。この行動がかえって疑惑を深めています。

斎藤知事側の対応

斎藤知事は疑惑について具体的な説明を避けていますが、近く代理人弁護士による会見が予定されています。一方で、知事選で別候補を支持した22市長との関係修復を模索しており、26日の懇話会では「県政の発展のために連携を」と呼びかけました。

市長会会長の酒井隆明丹波篠山市長は「疑惑が解決しなければ県政の混乱が続く」と懸念を表明。信頼回復の難しさが浮き彫りになっています。

今後の展開

折田氏の説明が得られないままでは、疑惑の真相解明は困難な状況です。県政における混乱の影響を最小限に抑えるためにも、斎藤知事側と関係者の説明責任が問われています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/91fc8af99db9aeb5e533068b8b0086bfc1eded03関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/91fc8af99db9aeb5e533068b8b0086bfc1eded03