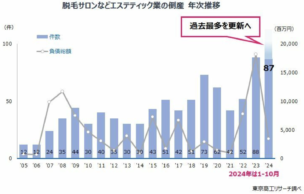

脱毛サロンなどを含むエステティック業界の倒産が急増しており、2024年は10月末までに87件を記録。現在のペースが続けば、2023年の過去最多件数である88件を上回り、初めて年間100件を超える可能性があります。この状況は、エステ業界の持続可能性や運営手法に対する大きな課題を示しています。

倒産の背景:前払金商法の行き詰まり

エステ業界では、低価格サービスや「通い放題」プランを掲げて多額の前払金を顧客から集め、運転資金に充てる手法が広く行われていました。しかし、競争の激化、コスト上昇、人手不足などが経営を圧迫。特に経営が悪化した場合、返金不能が問題化し、多くの消費者が被害を受けています。

例えば、「全身脱毛サロンC3」を運営していたビューティースリー(2023年破産)は負債額80億円、債権者は約4万6000人にのぼり、大規模な被害が発生しました。同様に、「脱毛ラボ」や「銀座カラー」も負債額60億円前後で倒産し、多数の顧客が泣き寝入りしています。

業界全体の問題

倒産の年次推移を見ると、コロナ禍に関連した一時的な減少を経て、2022年以降は再び増加傾向にあります。2024年は特に競争激化が続く中で、倒産件数がさらに増加すると見込まれます。こうした現状は、業界の信用問題を浮き彫りにしています。

- 負債額上位の事例:

- ビューティースリー(C3):負債80億円(2023年破産)

- セドナエンタープライズ(脱毛ラボ):負債60億円(2022年破産)

- エム・シーネットワークスジャパン(銀座カラー):負債58億5,700万円(2023年破産)

消費者への影響と対策

こうした倒産は、個人消費者が最も大きな被害を受ける構図になっています。国民生活センターは「長期間にわたる契約を慎重に検討する」ことをアドバイスし、問題発生時には相談を呼びかけています。また、以下のような制度改革が求められています。

- 前受金保全措置の導入:倒産リスクを回避するため、前払金を信託する仕組みの整備。

- 決算内容の透明化:債務超過などの状態を公開する義務化。

- 契約内容の見直し:若者でも理解しやすい契約方法の採用。

まとめ

エステ業界の倒産が相次ぐ背景には、競争の激化や経営体制の脆弱性が影響しています。業界の信用回復には、消費者保護を重視した制度改革と運営の透明性向上が不可欠です。また、消費者も契約時に十分な注意を払い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

涙袋形成なら、TCB 東京中央美容外科関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/74bc4e68fcd2e7ecd8ec6c44bdf1f9734b198b62