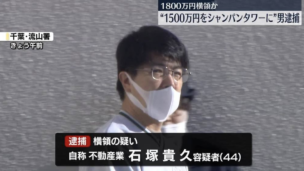

東京都世田谷区の自称不動産業・石塚貴久容疑者(44)が、知人から預かった資金1800万円を横領したとして逮捕されました。その一部である1500万円を一晩でキャバクラ店で使い果たしていたという驚きの行動が明らかになり、話題を呼んでいます。

事件の概要

石塚容疑者は2021年8月、知人男性(当時40歳)に「有名人の絵を1億円で買いたいと言っている人がいる」と持ち掛け、投資金として1800万円を受け取りました。しかし、実際にはその資金を詐取し、横領した疑いが持たれています。

驚愕の散財

石塚容疑者は、1800万円を預かった直後、1500万円を千葉県柏市のキャバクラ店で「シャンパンタワー」に費やしたことが判明。豪遊の様子は店の従業員や目撃者の証言により裏付けられています。この浪費ぶりにより、事件は大きな注目を集めています。

容疑者の供述

取り調べに対し、石塚容疑者は「横領した金額は自分としては1200万円くらいだと思う」と発言し、概ね容疑を認めているといいます。しかし、金額についての認識にズレがある点が捜査の焦点となっています。

社会的な影響

この事件は、詐欺や横領における資金の不正利用がどのように行われるかを浮き彫りにしました。特に高額資金が一晩で浪費されるという非常識な行動は、世間に衝撃を与えています。

今後の展望

警察は引き続き、石塚容疑者の動機や資金の使途に関して調査を進めています。また、被害者への弁済や石塚容疑者の行動背景についても解明が求められています。

この事件は、知人間の信頼関係を利用した詐欺のリスクを改めて認識させる事例となりました。

バーチャルオフィス【NAWABARI】関連ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/a3a0afe99715e3132f340e58fcd4f02edce63332